Reisen mit der Eisenbahn lässt einen die Landschaft bekanntlich viel intensiver erleben als eine Autofahrt. Dies gilt ganz besonders für manche Nebenstrecken, die leider immer häufiger aus wirtschaftlichen Erwägungen eingestellt werden. Eine ganz besondere Zeitreise erlebt man auf der Strecke der Eisenbahnlinie von Moldava (Moldau) nach Most (Brüx) im tschechischen Teil des Erzgebirges (Krušné hory). Die Strecke wurde ursprünglich für den Güterverkehr geplant: Sie sollte die Versorgung des Freiberger Reviers in Sachsen mit Kohle aus dem böhmischen Becken sichern. Nach einer schwierigen Planungs- und Bauphase wurde der böhmische Teil der Bahnstrecke im Jahre 1884 eröffnet. Das der Bau auf böhmischer Seite so kompliziert war, erklärt sich aus dem steilen Südabfall (Höhendifferenz zwischen Moldava und Most über 500 Meter!) der erzgebirgischen Pultscholle. Die ehemalige Bedeutung der Strecke lässt sich aus der Dimensionierung der Bahnhofsanlagen erahnen, die man in dieser eher schwach besiedelten Gegend in der angetroffenen Größenordnung nicht erwarten würde. Nach dem Krieg begann der Niedergang der Linie: Auf deutscher Seite wurden die Gleise von Hermsdorf-Rehefeld bis Moldava im Jahr 1951 demontiert, der planmäßige Zugverkehr zwischen Holzhau und Hermsdorf-Rehefeld bestand noch bis 1972, dann wurde auch dieser Teil der Strecke eingestellt.

Die Strecke wurde ursprünglich für den Güterverkehr geplant: Sie sollte die Versorgung des Freiberger Reviers in Sachsen mit Kohle aus dem böhmischen Becken sichern. Nach einer schwierigen Planungs- und Bauphase wurde der böhmische Teil der Bahnstrecke im Jahre 1884 eröffnet. Das der Bau auf böhmischer Seite so kompliziert war, erklärt sich aus dem steilen Südabfall (Höhendifferenz zwischen Moldava und Most über 500 Meter!) der erzgebirgischen Pultscholle. Die ehemalige Bedeutung der Strecke lässt sich aus der Dimensionierung der Bahnhofsanlagen erahnen, die man in dieser eher schwach besiedelten Gegend in der angetroffenen Größenordnung nicht erwarten würde. Nach dem Krieg begann der Niedergang der Linie: Auf deutscher Seite wurden die Gleise von Hermsdorf-Rehefeld bis Moldava im Jahr 1951 demontiert, der planmäßige Zugverkehr zwischen Holzhau und Hermsdorf-Rehefeld bestand noch bis 1972, dann wurde auch dieser Teil der Strecke eingestellt.

Der böhmische Teil der Bahn ist, nach Beseitigung kriegsbedingter Beschädigungen, bis heute in Betrieb geblieben. Bedeutung für den Güterverkehr hat die Strecke freilich nicht mehr, lediglich dem regionalen und touristischem Personenverkehr dient sie noch. Die Fahrt mit der Bahn bietet schöne Ausblicke auf den Bouřňák (deutsch Stürmer) und ins Böhmische Becken bis hinüber ins Böhmische Mittelgebirge mit dem markanten Milešovka (deutsch Milleschauer, auch Donnersberg). Der Bahnhof Dubí ist als Kopfbahnhof errichtet wurden, hier kehrt sich also die Fahrtrichtung der Züge um.

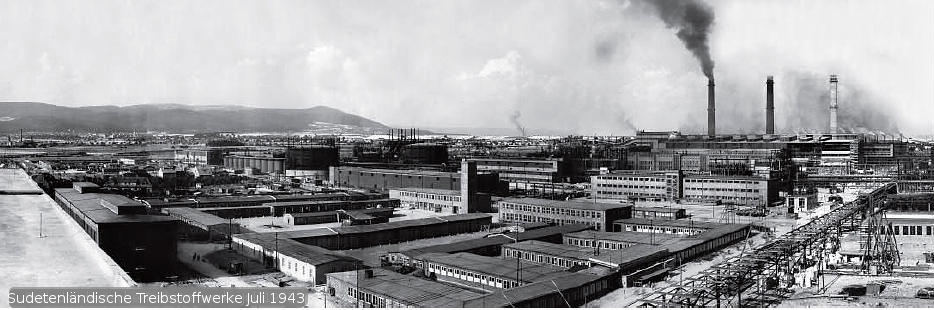

Einige Kilometer vor Most geht die Fahrt durch ein tristes Industrierevier, rauchende Schlote, dampfende Kühltürme und Destillationskolonnen, endlose Reihen von Tankwaggons. Die chemische Industrie hier hat eine lange Tradition, die durch den Aufschluss und Abbau der hier gefundenen Braunkohle begünstigt wurde. Der erste Tagebau im Oberleutensdorfer (heute Litvínov) Revier nahm 1922 seinen Betrieb auf, ein Abbau unter Tage erfolgte wohl um einige Jahre eher. Anfangs nur zu Heizzwecken verwendet, entwickelte sich durch die Entdeckung der “Kohleverflüssigung” durch den deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Friedrich Bergius der aufstrebende Industriezweig der Kohlechemie. Der heute hier sichtbare Industriekomplex der Firma Chemopetrol geht auf die ab 1937 von der Sudetenländische Treibstoffwerke AG errichteten Hydrierwerke zurück, die im Bergius-Pier-Verfahren die Produktion synthetischer Treibstoffe aus Braunkohle betrieben. Ähnliche Werke entstanden damals auch im Mitteldeutschen Raum in Leuna und Böhlen, sowie in Westdeutschland. Obwohl die Herstellung synthetischen Benzins aus Braunkohle unwirtschaftlich war, erfuhr sie durch die nationalsozialistische Politik eine starke Förderung, da sie die kriegswichtige Treibstoffproduktion unabhängig vom Erdöl machte. An dieser Stelle zeigt sich, wie sich Teile der deutschen Großindustrie und der Nationalsozialismus gegenseitig begünstigten. Die Sudetenländische Treibstoffwerke AG gehörten zu der Holding Reichswerke Hermann Göring, die für den Betrieb der Anlage benötigte Kohle lieferten die Gruben der Sudentenländische Bergbau AG, welcher nach 1940 durch die sogenannte Arisierung ein großer Teil der Braunkohlengruben um Brüx, Dux und Komotau zufiel. Die Brüder Julius und Isidor Petschek, denen die Aktienmehrheit eines Teiles dieser Gruben gehörte, begannen schon 1932, aufgrund der sich abzeichnenden politischen Entwicklung, ihren Rückzug aus Deutschland und kamen, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern dieser jüdischen Familie, so der drohenden Arisierung teilweise zuvor 1. Neben den Reichswerken, profitierte vor allem der Flick-Konzern (welcher sich die Gunst durch großzügige Spenden an die Nazis sicherte) von den Arisierungen, ebenso wie von der Zwangsarbeit von Häftlingen und Kriegsgefangenen.

Der heute hier sichtbare Industriekomplex der Firma Chemopetrol geht auf die ab 1937 von der Sudetenländische Treibstoffwerke AG errichteten Hydrierwerke zurück, die im Bergius-Pier-Verfahren die Produktion synthetischer Treibstoffe aus Braunkohle betrieben. Ähnliche Werke entstanden damals auch im Mitteldeutschen Raum in Leuna und Böhlen, sowie in Westdeutschland. Obwohl die Herstellung synthetischen Benzins aus Braunkohle unwirtschaftlich war, erfuhr sie durch die nationalsozialistische Politik eine starke Förderung, da sie die kriegswichtige Treibstoffproduktion unabhängig vom Erdöl machte. An dieser Stelle zeigt sich, wie sich Teile der deutschen Großindustrie und der Nationalsozialismus gegenseitig begünstigten. Die Sudetenländische Treibstoffwerke AG gehörten zu der Holding Reichswerke Hermann Göring, die für den Betrieb der Anlage benötigte Kohle lieferten die Gruben der Sudentenländische Bergbau AG, welcher nach 1940 durch die sogenannte Arisierung ein großer Teil der Braunkohlengruben um Brüx, Dux und Komotau zufiel. Die Brüder Julius und Isidor Petschek, denen die Aktienmehrheit eines Teiles dieser Gruben gehörte, begannen schon 1932, aufgrund der sich abzeichnenden politischen Entwicklung, ihren Rückzug aus Deutschland und kamen, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern dieser jüdischen Familie, so der drohenden Arisierung teilweise zuvor 1. Neben den Reichswerken, profitierte vor allem der Flick-Konzern (welcher sich die Gunst durch großzügige Spenden an die Nazis sicherte) von den Arisierungen, ebenso wie von der Zwangsarbeit von Häftlingen und Kriegsgefangenen.

Der zweite Wegbereiter der Kohlechemie war übrigens Carl Bosch, er führte die von seinem Doktorvater Fritz Haber entdeckte Ammoniaksynthese in ein industrielles Verfahren über und führte damit die Hochdruck-Technik in die chemische Technologie ein. Dafür erhielt er zusammen mit Bergius den Nobelpreis für Chemie. Außerdem war Bosch auch Vorstandsvorsitzender der BASF und der I.G. Farben, zwei weiteren großen Unterstützern und Profiteuren der nationalsozialistischen Politik.

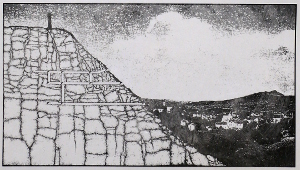

Nach diesem kurzen Exkurs in die Geschichte der chemischen Industrie um Most und einiger damit im Zusammenhang stehender Dinge, wenden wir uns wieder der Bahnfahrt zu. Kaum hat man die Raffinerien hinter sich gelassen, taucht linkerhand auch schon die berühmte Kirche Mariä Himmelfahrt auf. Von dieser Kirche und ihrer spektakulären Fahrt über fast 900 Meter bis zu ihrem jetzigen Platz hat wohl fast jeder schon einmal gehört. Die um Most gefundene Braunkohle führte nämlich ab 1964 zum vollständigen Abriss der Altstadt, um auch Zugriff auf die unter Most lagernden Kohlevorräte zu erhalten. Lediglich die besagte Kirche konnte mit Mitteln der UNESCO gerettet werden. Die Braunkohle war jedoch schon zu einem früheren Zeitpunkt verhängnisvoll für die Stadt: im Jahr 1895 führte eine Bodensenkung infolge eines Treibsandeinbruchs in der Grube Annahilfsbau zum Einsturz eines Teils des Bahnhofsviertels. Fast 2500 Menschen verloren damals innerhalb einer Nacht ihr Obdach. 2

Nach der Vernichtung der Altstadt hat die Architektur der neuen Stadt Most nur wenig geschaffen, das dem menschlichen Auge ein freundliches Verweilen ermöglichen könnte. Schon der Bahnhof und die nähere Umgebung stimmen traurig und wirken wenig einladend. Unser Ziel für den 3-stündigen Aufenthalt in Most soll der Schlossberg mit der Burg Hněvín (ehem. deutsche Bezeichnung: Burg Landeswarte) sein. 3 Der auffällige Kegelberg mit der Burganlage ist bereits von weitem sichtbar gewesen. Jetzt, wo wir uns dem Berg nähern, glauben wir Zeichen von Weinbau an seinem Südhang zu erkennen. Es fällt schwer, das zu glauben, herrschen doch gerade Minusgrade die durch den Wind noch schneidiger wirken. Aber tatsächlich, in dieser Stadt am Fuße des Erzgebirges wird schon seit über 800 Jahren Weinbau betrieben 4. Gelegenheit, den vergorenen Moster Most zu beurteilen, hatten wir allerdings keine.

Unterhalb des Schlossberges laufen wir jetzt durch ein Villenviertel, eines der wenigen Überreste des alten Most. Besonders schön ist die Ulica Jana Žižková, die ehemalige Gorenzstraße. Neben einigen repräsentativen großen Villen findet man entlang der Straße einige gleichartige Kapellen, die ehemals einen Kreuzweg bildeten. Insgesamt gab es 14 Kapellen die die Kreuzweg-Stationen Jesu Christi bis zum Kalvarienberg, der Hinrichtungsstätte vor den Toren Jerusalems nachzeichneten. Ehemals befanden sich in den Mauernischen Fresken mit Darstellungen der Verurteilung durch Pontius Pilatus, der Auferlegung des Kreuzes bis hin zur Kreuzigung, dem Tod, der Kreuzabnahme und schließlich der Grablegung. Die Szenen sind 1939 vom Maler Franz Gruss erneuert wurden, befinden sich aber Momentan nicht mehr in den Kapellen. Die vier Kapellen am Beginn der Straße wurden 1970 bei Straßenbauarbeiten vernichtet. Am Ende der Straße gibt ein Schild auf deutsch Auskunft zum Kreuzweg, von hier zweigt ein Pfad zum Schlossberg ab, dem wir folgen und so zur Burg Hněvín gelangen. Vom ca. 400 m hohen Schlossberg bietet sich ein guter Blick bis zum Erzgebirge im Norden und zum Böhmischen Mittelgebirge in südlicher Richtung. Die heutige Burganlage wurde 1906 nach Plänen von Adolf Schwarzer erbaut. Eine Bebauung des Schlossberges ist aber bis zum 9. Jahrhundert nachgewiesen. Da durch die frühere Burganlage die Bevölkerung der Stadt in vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, zuletzt im Dreißigjährigen Krieg, in starkem Maße zu Leiden hatte, forderte die Bürgerschaft von Most 1651 die Schleifung der Anlage. Dieser Forderung wurde auch entsprochen und erst durch die im 19. Jahrhundert aufkommende Burgenromantik entstand der Wunsch nach einem Wiederaufbau der Anlage, die, wie bereits erwähnt, 1906 durchgeführt wurde. In dem damals geschaffenen Restaurant kann man auch heute noch recht gediegen speisen. Im Burghof fällt eine Statue des Alchemisten Edward Kelley auf. Kelley hatte einen ziemlich zweifelhaften Ruf: In seiner englischen Heimat sollen ihm als Strafe für eine begangene Urkundenfälschung beide Ohren abgeschnitten worden sein. Auf einer mit dem englischen Gelehrten John Dee begonnenen Reise durch Mitteleuropa diente er sich dem böhmischen König Rudolf II. als Alchemist an. Da er die in ihn gesetzten Erwartungen in der Herstellung von Gold nicht erfüllen konnte und er außerdem noch einen Mord beging, wurde er schließlich von Rudolf II. auf der Burg Hněvín festgesetzt, hier starb er auch. Rudolf war alchemistischen Experimenten sehr zugetan, aber auch ein großer Förderer von Wissenschaft und Kunst (an seinem Hof wirkten damals bspw. Tycho Brahe und Johannes Kepler). Die Verbindung von Kelley mit John Dee mag seltsam erscheinen, schließlich war Dee als Mathematiker, Astronom und Kartograph ein geachteter Gelehrter seiner Zeit, er war mit Leuten wie Gerardus Mercator, Gerolamo Cardano und Tycho Brahe befreundet und schrieb eine viel beachtete Einleitung zu Euklids Elementen. Andererseits war er aber auch der Astrologie, der Mystik und Alchemie zugeneigt, was damals auch in aufgeklärten Kreisen nicht ungewöhnlich war. Auf der Suche nach einem “Medium” für die Kontaktaufnahme mit Engeln traf er auf Kelley, der ihn offenbar mit seinen Fähigkeiten zu faszinieren wusste. Überaus interessant ist die mögliche Querverbindung dieses merkwürdigen Duos zum sogenannten Voynich-Manuskript. Dieses rätselhafte, bis heute nicht entschlüsselte Buch mit seinen Darstellungen von Pflanzen, die nicht mit bekannten Gewächsen in Übereinstimmung zu bringen sind, enthält nämlich den Namenseintrag Jakub Horčický z Tepence. Horčický besaß ausgezeichnete botanische und kräuterkundliche Kenntnisse, die ihn zum Leibarzt von Rudolf II. und zum leitenden Destillator der kaiserlichen Laboratorien werden ließen. Er kommt also durchaus als Besitzer des berühmten Manuskripts in Frage. Da John Dee die größte private englische Bibliothek der damaligen Zeit besaß, in der sich unter anderem auch ein Exemplar des Buches Soyga befand, erscheint es möglich, daß Horčický das Voynich-Manuskript von Dee erhielt. Dee kommt dabei sowohl als Besitzer, aber auch als Schöpfer des Manuskripts in Frage. Immerhin ist Dee Autor der hermetischen Arbeit „Monas Hieroglyphica“ und mit Kelley zusammen Schöpfer der henochische Sprache. Möglicherweise entstand das Voynich-Manuskript als Ergebnis mehrerer Séancen, bei denen sich Dee von seinem Medium Kelley diktieren ließ. Dies wäre auch eine gewisse Erklärung für die geringe Qualität der Zeichnungen und den mangelnden Sinn der zugehörigen “Erläuterungen”. In der seltsamen Liaison der beiden Mystiker und ihrem Treiben in Böhmen ist sicherlich noch einiges an Stoff für eine gute Geschichte versteckt.

Da durch die frühere Burganlage die Bevölkerung der Stadt in vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, zuletzt im Dreißigjährigen Krieg, in starkem Maße zu Leiden hatte, forderte die Bürgerschaft von Most 1651 die Schleifung der Anlage. Dieser Forderung wurde auch entsprochen und erst durch die im 19. Jahrhundert aufkommende Burgenromantik entstand der Wunsch nach einem Wiederaufbau der Anlage, die, wie bereits erwähnt, 1906 durchgeführt wurde. In dem damals geschaffenen Restaurant kann man auch heute noch recht gediegen speisen. Im Burghof fällt eine Statue des Alchemisten Edward Kelley auf. Kelley hatte einen ziemlich zweifelhaften Ruf: In seiner englischen Heimat sollen ihm als Strafe für eine begangene Urkundenfälschung beide Ohren abgeschnitten worden sein. Auf einer mit dem englischen Gelehrten John Dee begonnenen Reise durch Mitteleuropa diente er sich dem böhmischen König Rudolf II. als Alchemist an. Da er die in ihn gesetzten Erwartungen in der Herstellung von Gold nicht erfüllen konnte und er außerdem noch einen Mord beging, wurde er schließlich von Rudolf II. auf der Burg Hněvín festgesetzt, hier starb er auch. Rudolf war alchemistischen Experimenten sehr zugetan, aber auch ein großer Förderer von Wissenschaft und Kunst (an seinem Hof wirkten damals bspw. Tycho Brahe und Johannes Kepler). Die Verbindung von Kelley mit John Dee mag seltsam erscheinen, schließlich war Dee als Mathematiker, Astronom und Kartograph ein geachteter Gelehrter seiner Zeit, er war mit Leuten wie Gerardus Mercator, Gerolamo Cardano und Tycho Brahe befreundet und schrieb eine viel beachtete Einleitung zu Euklids Elementen. Andererseits war er aber auch der Astrologie, der Mystik und Alchemie zugeneigt, was damals auch in aufgeklärten Kreisen nicht ungewöhnlich war. Auf der Suche nach einem “Medium” für die Kontaktaufnahme mit Engeln traf er auf Kelley, der ihn offenbar mit seinen Fähigkeiten zu faszinieren wusste. Überaus interessant ist die mögliche Querverbindung dieses merkwürdigen Duos zum sogenannten Voynich-Manuskript. Dieses rätselhafte, bis heute nicht entschlüsselte Buch mit seinen Darstellungen von Pflanzen, die nicht mit bekannten Gewächsen in Übereinstimmung zu bringen sind, enthält nämlich den Namenseintrag Jakub Horčický z Tepence. Horčický besaß ausgezeichnete botanische und kräuterkundliche Kenntnisse, die ihn zum Leibarzt von Rudolf II. und zum leitenden Destillator der kaiserlichen Laboratorien werden ließen. Er kommt also durchaus als Besitzer des berühmten Manuskripts in Frage. Da John Dee die größte private englische Bibliothek der damaligen Zeit besaß, in der sich unter anderem auch ein Exemplar des Buches Soyga befand, erscheint es möglich, daß Horčický das Voynich-Manuskript von Dee erhielt. Dee kommt dabei sowohl als Besitzer, aber auch als Schöpfer des Manuskripts in Frage. Immerhin ist Dee Autor der hermetischen Arbeit „Monas Hieroglyphica“ und mit Kelley zusammen Schöpfer der henochische Sprache. Möglicherweise entstand das Voynich-Manuskript als Ergebnis mehrerer Séancen, bei denen sich Dee von seinem Medium Kelley diktieren ließ. Dies wäre auch eine gewisse Erklärung für die geringe Qualität der Zeichnungen und den mangelnden Sinn der zugehörigen “Erläuterungen”. In der seltsamen Liaison der beiden Mystiker und ihrem Treiben in Böhmen ist sicherlich noch einiges an Stoff für eine gute Geschichte versteckt.

Notes:

- Hist. Kommission der bayr. Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Neue Deutsche Biographie. Bd. 20. S. 285 ↩

- Bilder der Zerstörung durch den Treibsandeinbruch findet man unter www.boehmisches-erzgebirge.cz ↩

- Der Fahrplan der Strecke Moldava-Most-Moldava für 2013 kann hier heruntergeladen werden (für zukünftige Fahrpläne bei der Suche die Stichworte “135, Moldava-Most” verwenden). Die Fahrpreise für die Strecke Moldava-Most und zurück betrugen (Stand: März 2013) für Erwachsene 87 Kč (ca. 3,5€), für Kinder 43 Kč (ca. 1,7€), Billett kann im Zug gekauft werden. Da wir mit dem Zug 12:17 Uhr in Moldava losfuhren, blieben uns nach der planmäßigen Ankunft in Most noch ca. 3 Stunden, die wir für eine kurze Stadtbesichtigung nutzten. ↩

- Weinberg Mostecká vinice – Chrámce (Kramitz) ↩

Noch die Kammbaude unterhalb des Schneebergs lag in dichtem Nebel, erst auf dem Weg zum Gipfelplateau des Hohen Schneebergs lichtete sich mit jedem zusätzlichen Höhenmeter der Nebel und es umgab uns eine angenehm milde Luft.

Noch die Kammbaude unterhalb des Schneebergs lag in dichtem Nebel, erst auf dem Weg zum Gipfelplateau des Hohen Schneebergs lichtete sich mit jedem zusätzlichen Höhenmeter der Nebel und es umgab uns eine angenehm milde Luft.  Oben angekommen, erwartete uns eine prächtige Aussicht auf die herbstlich gefärbten Wälder, die aus einer nebelfreien Linse um den Schneeberg herum sichtbar wurden, während die weitere Umgebung, insbesondere das ganze Elbtal, unter einer dichten Nebelschicht lag. In Kanada hätte man wohl vom Indian Summer gesprochen. Die tiefstehende, noch intensiv strahlende Spätsommer-Sonne tauchte alles in ein märchenhaftes Licht und wir genossen diesen wunderbaren Tag in Vorahnung der kalten, dunklen Tage.

Oben angekommen, erwartete uns eine prächtige Aussicht auf die herbstlich gefärbten Wälder, die aus einer nebelfreien Linse um den Schneeberg herum sichtbar wurden, während die weitere Umgebung, insbesondere das ganze Elbtal, unter einer dichten Nebelschicht lag. In Kanada hätte man wohl vom Indian Summer gesprochen. Die tiefstehende, noch intensiv strahlende Spätsommer-Sonne tauchte alles in ein märchenhaftes Licht und wir genossen diesen wunderbaren Tag in Vorahnung der kalten, dunklen Tage. Von der alten böhmischen Bergstadt Krupka (deutsch: Graupen) führt uns ein Sessellift auf den Mückenberg (Komáří hůrka) auf ca. 807 m Höhe. Die Gondeln sind transversal zur Fahrtrichtung ausgerichtet, glücklicherweise haben sich unsere Köpfe aber als drehbar erwiesen. Als die Seilbahn 1952 nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, war sie die längste (2348 m) Mitteleuropas und ist heute noch die längste in Tschechien ohne Zwischenstation. Sie gehört zum Typ der kuppelbaren Sesselbahnen: Die Sessel können zum Zwecke des einfacheren Zu- und Abstiegs vom Förderseil gelöst werden. Dieses Merkmal erforderte zur Errichtung eine Schweizer Lizenz. Die Seilbahn startet im Stadtteil Bohosudov (Mariaschein), der vor allem für seine gleichnamige Wallfahrtskirche bekannt ist.

Von der alten böhmischen Bergstadt Krupka (deutsch: Graupen) führt uns ein Sessellift auf den Mückenberg (Komáří hůrka) auf ca. 807 m Höhe. Die Gondeln sind transversal zur Fahrtrichtung ausgerichtet, glücklicherweise haben sich unsere Köpfe aber als drehbar erwiesen. Als die Seilbahn 1952 nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, war sie die längste (2348 m) Mitteleuropas und ist heute noch die längste in Tschechien ohne Zwischenstation. Sie gehört zum Typ der kuppelbaren Sesselbahnen: Die Sessel können zum Zwecke des einfacheren Zu- und Abstiegs vom Förderseil gelöst werden. Dieses Merkmal erforderte zur Errichtung eine Schweizer Lizenz. Die Seilbahn startet im Stadtteil Bohosudov (Mariaschein), der vor allem für seine gleichnamige Wallfahrtskirche bekannt ist.

Heute morgen wartete eine tierische Überraschung vor unserer Garagentür: Bruno entdeckte den trägen Gast und sorgte so dafür, dass er nicht unter die Räder kam. Es handelte sich um einen

Heute morgen wartete eine tierische Überraschung vor unserer Garagentür: Bruno entdeckte den trägen Gast und sorgte so dafür, dass er nicht unter die Räder kam. Es handelte sich um einen

Beim morgendlichen Ankleiden meldete Felix plötzlich ungewöhnliche Vorfälle im Kamin. Tatsächlich fand sich dort eine kleine Fledermaus, die offensichtlich über den Schornstein eingeflogen war und nicht mehr zurückfand. Sie wurde befreit und in einem Schälchen auf das Fensterbrett gestellt. Als wir später wieder nach ihr sahen war sie bereits fortgeflogen.

Beim morgendlichen Ankleiden meldete Felix plötzlich ungewöhnliche Vorfälle im Kamin. Tatsächlich fand sich dort eine kleine Fledermaus, die offensichtlich über den Schornstein eingeflogen war und nicht mehr zurückfand. Sie wurde befreit und in einem Schälchen auf das Fensterbrett gestellt. Als wir später wieder nach ihr sahen war sie bereits fortgeflogen.